「ベーシックインカム」という言葉を耳にする機会が増えましたが、その正確な意味や私たちの生活にどう影響するのか、疑問に思っていませんか。

ベーシックインカムとはどういう意味ですか?という基本的な問いから、メリットやデメリット、そして気になるベーシックインカムの月額支給額はいくらですか?といった具体的な内容まで、知りたいことは多いはずです。

また、この制度を導入するための財源はどこから来るのか、あるいは制度によって損する人はいないのかといった、より深い懸念もあるでしょう。

この記事では、ベーシックインカムとは何かを簡単に解説するとともに、海外の導入国一覧やその導入国 結果をひも解き、日本における導入の可能性や、日本はいつから始まるのかという将来の展望まで、あなたの疑問に多角的な視点からお答えします。

ポイント

- ベーシックインカムの基本的な仕組みと目的

- 導入によるメリットと懸念されるデメリット

- 世界各国の導入事例とその結果

- 日本における導入の可能性と今後の課題

ベーシックインカムとは?簡単に仕組みを解説

メモ

- ベーシックインカムとはどういう意味ですか?

- ベーシックインカムの月額支給額はいくらですか?

- 知っておきたいベーシックインカムのメリット

- 無視できないベーシックインカムのデメリット

- 巨額な財源はどこから確保するのか

- 制度導入によって損する人はいるのか

ベーシックインカムとはどういう意味ですか?

ベーシックインカムとは、政府や自治体が、すべての人々に対して性別、年齢、所得の有無にかかわらず、生きていく上で最低限必要とされるお金を定期的かつ無条件に支給する社会保障制度の一つです。

日本語では「基本所得保障」と訳されることもあります。

この制度の最大の特徴は、「無条件」である点です。例えば、日本の公的扶助制度である生活保護は、受給するために資産調査や働く能力の有無など、厳しい条件を満たす必要があります。

これに対してベーシックインカムは、そうした条件が一切なく、国民や住民であれば誰でも一律に給付を受けられる点が大きく異なります。

ベーシックインカムの3つの基本原則

ベーシックインカムの考え方を理解する上で、以下の3つの原則が鍵となります。

- 普遍性(すべての人に):富裕層か貧困層かに関わらず、国内のすべての人を対象とします。

- 無条件性(条件なしに):資産調査や就労義務といった条件を課しません。

- 個人単位(一人ひとりに):生活保護のような「世帯単位」ではなく、個人に対して支給されます。

このように、ベーシックインカムは既存の選別的な社会保障制度とは一線を画し、よりシンプルで包括的なセーフティネットとして構想されています。

近年、AIの台頭による雇用の変化や経済格差の拡大といった社会問題への対策として、世界的に注目が集まっています。

ベーシックインカムの月額支給額はいくらですか?

ベーシックインカムの月額支給額がいくらになるのかは、多くの人が最も関心を寄せる点ですが、現時点で世界的に統一された金額はありません。

なぜなら、支給額はその国の経済水準や物価、そして財源をどう確保するかという制度設計に大きく左右されるからです。

日本でベーシックインカムが導入される場合、専門家の間では「最低限の生活を保障する」という観点から、月額7万円から10万円程度が一つの目安として議論されることがあります。

例えば、月額7万円を日本の全人口約1億2,000万人に支給する場合、単純計算で年間約100兆円もの巨大な財源が必要となります。

この金額は日本の国家予算に匹敵する規模であり、支給額をいくらに設定するかは、財源確保の問題と密接に関わっています。

海外で行われた社会実験では、支給額は様々です。フィンランドの実験では失業手当と同程度の月額560ユーロ(当時のレートで約7万円)が支給されました。一方で、アメリカのカリフォルニア州ストックトン市の実験では月額500ドル、ロサンゼルス市の実験では月額1,000ドルが給付されています。

以上のことから、ベーシックインカムの月額支給額は、導入を目指す国や地域の政策判断によって大きく変動するものと考えられます。

知っておきたいベーシックインカムのメリット

ベーシックインカムの導入は、社会に多くの前向きな変化をもたらす可能性があると考えられています。主に期待されるメリットは以下の通りです。

貧困の改善と格差の是正

最大のメリットは、貧困問題の緩和です。無条件で最低限の所得が保障されることで、生活に困窮する人々が減り、経済的な格差の是正につながります。

特に、働いていても十分な収入が得られない「ワーキングプア」と呼ばれる層にとっては、生活の安定に直結する重要な支えとなり得ます。

少子化対策への貢献

経済的な不安は、子どもを持つことをためらう大きな要因の一つです。ベーシックインカムによって家計に安定した収入がもたらされれば、子育てに関する金銭的な負担感が和らぎます。

これにより、人々が安心して子どもを産み育てられる環境が整い、長期的な少子化対策としての効果も期待できるのです。

労働環境の改善

生活のために劣悪な労働条件の仕事(いわゆるブラック企業)を我慢して続けざるを得ない、という状況が緩和されます。

最低限の生活が保障されることで、労働者はより良い条件の職場を選んだり、不当な要求を拒否したりする交渉力を持つことができます。結果として、企業側も労働環境の改善を迫られ、社会全体の労働の質が向上する可能性があります。

多様な生き方や働き方の実現

安定した収入基盤ができることで、人々は生活のためだけに働くという制約から解放されます。

これにより、起業や学び直し、ボランティア活動、創造的な活動など、これまで経済的な理由で挑戦できなかったことにも取り組みやすくなります。

フルタイム労働に縛られない、多様な働き方やライフスタイルを選択する自由が広がると考えられます。

無視できないベーシックインカムのデメリット

多くのメリットが期待される一方で、ベーシックインカムの導入には無視できないデメリットや慎重に議論すべき課題も存在します。

労働意欲が低下する可能性

最も頻繁に指摘される懸念点が、人々の労働意欲の低下です。無条件で一定の収入が得られるようになると、「わざわざ働かなくてもよい」と考える人が増え、社会全体の生産性が落ち込むのではないかという心配があります。

特に、労働集約型で比較的賃金の低い仕事の担い手がいなくなる可能性も指摘されています。

ただ、この懸念に対しては、海外の社会実験で「労働意欲に大きな変化はなかった」「むしろ生活の安定が就労への意欲を高めた」といった報告もあり、一概に意欲が低下するとは断定できないという見方も有力です。

巨額な財源の確保が難しい

前述の通り、ベーシックインカムの実現には莫大な財源が必要です。仮に国民一人あたり月7万円を支給すると、年間で約100兆円が必要になります。この財源をどう確保するかが最大のハードルです。

考えられる方法としては、所得税や消費税の大幅な増税、あるいは既存の年金や生活保護といった社会保障制度を廃止・統合して財源に充てる案などが挙げられます。

しかし、いずれの方法も国民の大きな負担増や、既存制度の受給者の反発を招く可能性があり、社会的な合意を得るのは極めて困難です。

インフレーションのリスク

全国民の可処分所得が一度に増えることで、消費が活発化し、物価が急激に上昇するインフレーションを引き起こすリスクがあります。

もし物価が支給額以上に上がってしまえば、せっかくのベーシックインカムも効果が薄れてしまい、かえって生活が苦しくなる事態も懸念されます。

巨額な財源はどこから確保するのか

ベーシックインカムを実現する上で、最も大きな壁となるのが「財源をどこから確保するのか」という問題です。年間100兆円規模とも試算される費用を捻出するため、主に以下のような方法が議論されていますが、それぞれに課題を抱えています。

一つ目の方法は、所得税や法人税、消費税といった既存の税金を大幅に引き上げる「増税」です。しかし、これは国民や企業の負担を著しく増加させるため、経済活動を停滞させるリスクがあり、強い反発が予想されます。

どの税をどの程度上げるのか、負担の公平性をどう担保するのかなど、極めて難しい調整が求められます。

二つ目の方法として、年金、生活保護、失業手当といった既存の社会保障制度や公的扶助をベーシックインカムに「一本化」し、その予算を財源に充てるという考え方があります。

制度がシンプルになり行政コストを削減できるという利点がある一方で、これまで手厚い保障を受けていた高齢者や障害を持つ方などが、かえって受け取る金額が減ってしまうという問題が生じる可能性があります。

三つ目には、新たな税を創設するという案も存在します。

例えば、環境への負荷に対して課税する「環境税(炭素税)」や、金融取引に課税する「金融取引税」、AIやロボットの利用から税収を得る「ロボット税」などが候補として挙げられます。

これらの案は特定の分野から財源を得るものですが、税収が安定するかどうかは不透明であり、新たな税の導入自体に産業界などからの抵抗が考えられます。

いずれにしても、財源確保はベーシックインカムの根幹をなす問題であり、国民的な議論とコンセンサス形成が不可欠なテーマです。

制度導入によって損する人はいるのか

ベーシックインカムは「すべての人に恩恵がある」制度として語られがちですが、制度設計によっては、かえって不利益を被る、つまり「損する人」が出てくる可能性があります。

まず考えられるのが、高所得者層です。ベーシックインカムの財源を所得税の増税で賄う場合、高所得者ほど税負担が重くなります。支給されるベーシックインカムの額よりも、追加で支払う税金の額の方が大きくなる可能性が高く、実質的には手取りが減少することになります。

次に、既存の社会保障制度で手厚い給付を受けている人々も、影響を受ける可能性があります。例えば、障害年金や遺族年金、あるいは多額の老齢年金を受給している人が挙げられます。

もし、これらの制度がベーシックインカムに統合・整理され、一律の金額が支給されることになれば、これまで受給していた額よりも支給額が下回ってしまうケースが考えられます。

生活保護制度においても、家族の人数や地域によっては、現在の保護費よりもベーシックインカムの方が低くなる世帯が出てくるかもしれません。

このように、ベーシックインカムの導入は、新たなセーフティネットを築く一方で、既存の制度からの移行に伴う「痛み」を生じさせる可能性があります。

誰かが一方的に損をすることがないよう、現在の給付水準を考慮した丁寧な制度設計が、実現に向けた重要な鍵となります。

ベーシックインカムの現状とは?簡単に各国と日本を比較

メモ

- 海外のベーシックインカム導入国一覧

- 各国のベーシックインカム導入国 結果は?

- 日本で導入される可能性はあるのか

- もし導入なら日本はいつから始まる?

- 総括:ベーシックインカムとは?簡単に要点整理

海外のベーシックインカム導入国一覧

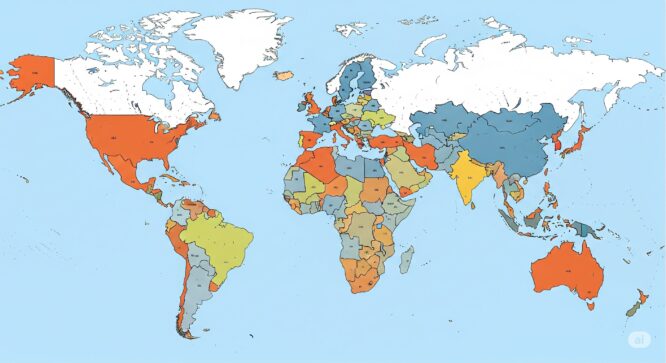

2025年現在、国家単位でベーシックインカムを本格的に導入している国はまだありません。しかし、その効果や課題を検証するため、世界各地で様々な規模の社会実験が行われてきました。ここでは、代表的な導入実験の事例を紹介します。

これらの事例からわかるように、ベーシックインカムの実験は、対象者、支給額、財源、目的に至るまで多種多様です。本格導入への道のりはまだ遠いものの、これらの実験から得られるデータは、今後の制度設計において貴重な知見となっています。

各国のベーシックインカム導入国 結果は?

世界各国で行われたベーシックインカムの社会実験からは、様々な結果や教訓が得られています。単純な成功や失敗で語れるものではなく、多角的な視点からその効果を見ることが大切です。

フィンランドの実験では、最も注目された「雇用の促進」という点では、ベーシックインカムを受け取らなかったグループと比較して大きな差は見られませんでした。

しかし、受給者のストレスが軽減され、主観的な幸福度や健康状態、将来への信頼感が向上したという、精神面でのポジティブな結果が報告されています。

アメリカのカリフォルニア州ストックトン市で行われた実験は、興味深い結果を示しました。受給者は支給されたお金を食費や光熱費など生活必需品に充てており、受給者のフルタイム雇用率は1年間で28%から40%へと大幅に増加しました。これは、経済的な安定が求職活動への足がかりとなったことを示唆しています。

一方で、カナダのオンタリオ州の実験は、政権交代という政治的な理由によって道半ばで中止されてしまいました。これは、ベーシックインカムのような大規模な社会政策が、時の政権の意向に大きく左右されるという、制度の脆弱性を示した事例と言えます。

これらの導入国結果から言えるのは、ベーシックインカムが人々の精神的な安定や幸福度に良い影響を与える可能性が高い一方で、財源の問題や政治的な合意形成の難しさという大きな課題が依然として存在しているということです。

また、懸念されていた労働意欲の大幅な低下は、多くの実験で確認されなかった点も重要な発見です。

日本で導入される可能性はあるのか

日本におけるベーシックインカム導入の可能性は、現在「議論は活発化しているが、実現への道のりは長い」という状況です。

近年、日本維新の会が公約としてベーシックインカムの導入を掲げたり、国民民主党が「給付付き税額控除」を組み合わせた日本型ベーシックインカムを提唱したりするなど、政治の世界でも具体的な議論が見られるようになりました。

これは、長引く経済の停滞、格差の拡大、そしてAI技術の進化による将来的な大量失業への懸念などが背景にあります。

しかし、日本で導入するには、他国以上に高いハードルが存在します。 第一に、やはり財源の問題です。年間100兆円規模の財源を、既に財政赤字を抱える日本がどう捻出するのか、国民が納得できるプランは示されていません。

第二に、世界でも類を見ないスピードで進行する「超高齢化社会」との兼ね合いです。現在の社会保障制度は高齢者への給付に重点が置かれています。これをベーシックインカムに一本化しようとすると、多くの高齢者の受給額が現在より減ってしまう可能性があり、強い反発が予想されます。

これらの課題を乗り越え、国民的な合意を形成するには、相当な時間と労力が必要です。そのため、全面的な導入の可能性は当面低いものの、コロナ禍での特別定額給付金のような単発的な施策や、特定の層(例えば子どもや若者)に対象を絞った部分的な導入などから、議論が進んでいくことも考えられます。

もし導入なら日本はいつから始まる?

「日本ではベーシックインカムはいつから始まるのか」という問いに対しては、現時点で明確な時期を示すことは不可能です。専門家の間でも意見は分かれますが、仮に導入されるとしても、それは遠い将来になるという見方が一般的です。

その最大の理由は、これまで述べてきたように、解決すべき課題が山積しているからです。巨額な財源の確保、既存の年金・医療・介護保険といった複雑な社会保障制度との調整、そして何よりも国民的な合意形成という、3つの大きなハードルを越えなければなりません。

例えば、財源問題をクリアするために消費税を大幅に引き上げるとなれば、国民生活への影響は計り知れず、強い反対が起こるでしょう。また、年金制度をベーシックインカムに統合するとなれば、これまで保険料を納めてきた世代からの不満は避けられません。

これらの課題を一つひとつ解決し、国民が納得する形で制度を設計するには、少なくともある程度の期間を要するというのが、多くの専門家の見立てです。

医療以外の社会保障は全てベーシックインカムに置き換えるべきで、理由は利権政治の根本的な解決。

財源は消費税30%と国債発行。 https://t.co/jWMg74pOco— アンポンタン (@pontan2020) July 10, 2025

両方やれ!

なお、消費税は廃止して給付金はベーシックインカムにして永久にやれ!#秩序回復 #財務省廃止 https://t.co/dsC24ZfPgB— しんいち🐽 🐓🌼🏰 🐨🤍⛸🐈🍓🈂️ (@amr_shin) July 10, 2025

総括:ベーシックインカムとは?簡単に要点整理

この記事では、ベーシックインカムの基本的な仕組みから、国内外の現状、そして日本の将来性までを解説しました。最後に、重要なポイントを整理して総括します。

- ベーシックインカムは全国民に無条件で現金を給付する制度

- 生活保護とは異なり資産調査や申請が不要で個人単位に支給される

- メリットには貧困の改善、少子化対策、労働環境の向上が挙げられる

- デメリットとして巨額の財源確保と労働意欲低下の懸念がある

- 日本での必要財源は年間約100兆円規模と試算されている

- 財源案には増税や社会保障制度の一本化などがあるが課題も多い

- 高所得者や既存の手厚い手当の受給者は損をする可能性がある

- 国家として本格導入している国はなく多くは社会実験の段階

- フィンランドの実験では受給者の幸福度の向上が報告された

- アメリカの実験ではフルタイム雇用が増加したポジティブな結果もある

- カナダでは政権交代により実験が中止となり政治的課題も浮き彫りになった

- 日本では日本維新の会などが導入を政策として検討している

- 日本での導入時期は未定で超高齢化社会との兼ね合いも課題

- AIの台頭による雇用不安への対策としても世界的に注目されている

- 実現には国民的な深い議論と社会全体の合意形成が不可欠