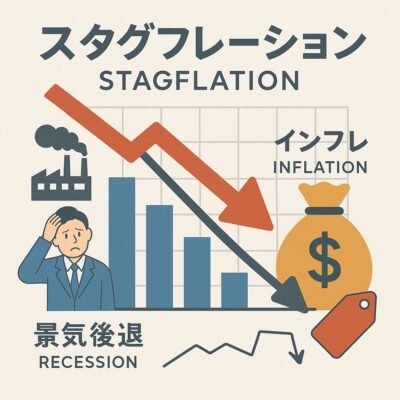

「スタグフレーション 日本」という言葉を目にする機会が増えてきました。

現在の日本では、物価上昇と景気停滞が同時に進行するという難しい経済状況が続いています。

2025年を迎えた今、その影響は家計や株式市場にも広がりつつあり、私たちの暮らしに直結する問題となっています。

本記事では、スタグフレーションの原因やいつ始まったのかといった背景を明らかにするとともに、過去の事例から見える共通点や、考えられる最悪のケースまでを解説します。

また、政府や日銀による対応策にも触れながら、今後をどう乗り越えるべきか、具体的な視点から読み解いていきます。

今の経済を理解する第一歩として、ぜひ最後までご覧ください。

ポイント

・日本でスタグフレーションが進行している背景と原因

・家計や株式市場への具体的な影響

・1970年代など過去のスタグフレーション事例との比較

・日本政府や日銀の対応策とその課題

この記事の目次

スタグフレーション下の日本の現状と課題

メモ

・現在の状況とは

・2025の見通し

・原因を徹底解説

・いつ始まったのか

・過去の事例を紹介

日本の現在の状況とは

スタグフレーションが日本で現実の問題となりつつあります。

物価が上昇している一方で、景気は勢いを欠いており、家計や企業活動への影響が深刻化しています。

実質GDP成長率の低迷

2024年の第1四半期時点で、日本は3四半期連続で実質GDPがほぼ横ばいかマイナスという状態が続いています。

これは景気が停滞していることを意味します。

同時に、最低賃金の引き上げやエネルギー・食料品価格の上昇により、物価水準も高く推移しています。

実質賃金の伸び率

つまり、給与が増えても、生活費の負担がそれを上回るため、実際の購買力は下がっています。

これにより個人消費が落ち込み、企業の売上にも悪影響を与えています。

このような状況下では、景気刺激策が難しくなります。

たとえば、金利を引き上げてインフレを抑えようとすれば、景気にさらなるブレーキがかかります。

反対に、景気を刺激するために金融緩和を続ければ、インフレを助長するリスクが高まります。

つまり、現在の日本は「景気が悪いのに物価が上がる」という、まさにスタグフレーションの典型的な状態に差し掛かっているといえます。

2025年の見通し

2025年4月現在、日本は円高傾向にありますが、スタグフレーション的なリスクが消えたわけではありません。

むしろ、物価と景気のミスマッチが続いている状況が、今後の経済運営をより難しくしています。

実際、2024年後半と比べて食料品や原材料の仕入れ価格が安定してきたという声も出ています。

また、円高は輸出産業の収益を圧迫しやすく、経済の下押し要因となる可能性もあります。

春闘では大企業を中心に賃上げが進んだものの、中小企業では人件費上昇に耐えきれず、新規雇用を抑える動きも見られます。

そのため、家計全体の消費意欲が回復しづらく、景気の持ち直しには時間がかかると予想されます。

今後の見通しとしては、金融政策や財政支援策の運用次第で、スタグフレーションからの脱却に向けた転機が訪れる可能性もあります。

たとえば、消費税や所得税等の大幅減税。

給付金の配布などで家計にゆとりが生まれれば、消費回復につながる可能性があります。

【人間のクズたちに支配される日本】

私たちの国は所得が減少する中で物価が高騰する「スタグフレーション」に喘いでいます この状況で増税が強行されています

つまり政府は絶対に減税しなくては

ならない局面で増税をするのです

この様に国民の暮らしや幸福を

全く考えない愚劣な人々が支配する体制 pic.twitter.com/Ym5kTkGAGw— 一般社団法人 未病ヘルスケア協会 (@mibyo1965) April 23, 2025

しかし、現時点では「物価は高止まり、景気は鈍い」という構図が続いており、スタグフレーション的状況からの完全な脱却には至っていません。

政策対応の柔軟さと、国民の購買行動が今後のカギを握るでしょう。

原因を徹底解説

日本が直面しているスタグフレーションの背景には、複数の要因が絡み合っています。

最も大きなポイントは、「物価が上昇しているのに、経済成長や賃金が伴っていない」という点です。

価格高騰

まず第一に、エネルギーや原材料の価格高騰が物価全体を押し上げています。

これは、ウクライナ情勢など国際的な供給不安や、世界的な資源高が影響しています。

日本はエネルギーのほとんどを輸入に頼っており、原油や天然ガスなどの価格が上がると、そのコストがそのまま電気代やガソリン代、物流費、食品価格などに反映されやすくなります。

賃金の上昇

次に、賃金の上昇が物価の上昇に追いついていないことが問題です。

最低賃金は過去最高水準に引き上げられたものの、多くの労働者にとっては物価上昇によって実質賃金が低下し、購買力が落ち込んでいます。

日本の労働者は、30年間変わらない低賃金で生活を維持するのに必死だ。税金は上がり、物価は4%も上昇(CNN、2023年、41年ぶりの高水準)、生活費も高騰する中で、システムは彼らを見捨て続けている。1/4#低賃金 #物価上昇 #日本の経済

— Ropas (@Ropas_off) April 24, 2025

このような状況では、消費が伸びず、景気も冷え込む傾向にあります。

企業の価格転嫁

また、企業の価格転嫁にも限界があります。

コストが上昇しても、それを販売価格に反映できる企業とできない企業があり、特に中小企業ではコスト負担が経営を圧迫しています。

その結果、人件費を抑える必要が生じ、賃上げが進みにくくなるという悪循環に陥っています。

さらに、長年にわたる低成長と人口減少も影響しています。

国内の需要が増えにくいため、多少の政策支援では力強い経済回復にはつながりにくいのが実情です。

このように、スタグフレーションは一つの要因で起こるものではなく、複数の国内外の経済構造が重なって生じる現象であるといえるでしょう。

日本でいつ始まったのか

日本でスタグフレーションの兆候が明確になり始めたのは、2022年頃からです。

ただし、その兆しはそれ以前から静かに進行していたと見る専門家も少なくありません。

ステルス値上げ

2021年から2022年にかけて、まず食品や日用品を中心に「ステルス値上げ」が増加しました。

これは、価格を据え置きながら内容量を減らすなど、消費者には見えにくい形でコスト転嫁を行う方法です。

ステレス値上げの瞬間を見てしまった、 pic.twitter.com/xfQds4hCG1

— ラッタッタクアクス (@P555chameleonjj) June 13, 2023

やまやのピスタチオ

手に取った時なんか軽かったから調べてみると、ステレス値上げしとるやん…

見損なったぞやまやくん笑 pic.twitter.com/qgjUaTdtLQ— あずさきZ1000 (@1e4uLRfAZP07dfO) January 4, 2024

この動きは、企業が原材料価格の上昇を吸収しきれなくなっていた証でもあります。

円安による物価上昇

さらに、2022年以降の円安が物価上昇に拍車をかけました。

特に輸入品の価格上昇が生活費に直結し、家計の圧迫が急速に進んでいきました。

しかし、賃金の伸びは限定的で、実質的な購買力は低下したままでした。

個人消費の落ち込み

2023年に入ると、個人消費の落ち込みがはっきりと統計に現れ始めます。

実質GDPの伸びが鈍化し、個人消費も4四半期連続で減少。

2024年初頭には「景気後退と物価高が同時進行している」という報道が増え、「スタグフレーション的状況」という言葉が使われるようになりました。

個人消費の落ち込みがリーマンショック以来の4四半期連続でマイナス...

家庭のお肉は鶏のササミ

外食中心から自炊のみに日本人がますます貧しくなっております。

牛肉を食べることや居酒屋に飲みに行くのも贅沢になってしまったのでしょうか?🥹 pic.twitter.com/5kaRRHA1uw— かみがも@米国株🇺🇸×ベトナム株投資🇻🇳 (@kamigamo_trade) May 17, 2024

つまり、明確に「スタグフレーションだ」と言われるようになったのは2023年以降ですが、実際には2021~2022年ごろから少しずつ進行していたと考えられます。

急激な変化というよりは、じわじわと進行してきた経済現象である点が、日本のスタグフレーションの特徴です。

過去の事例を紹介

日本が過去に経験したスタグフレーションの代表的な事例は、1970年代の「オイルショック」による経済混乱です。

この時期は、外部からの供給ショックと急激な物価上昇が国内経済を直撃し、まさに景気後退とインフレが同時に進行する典型的な状況でした。

第四次中東戦争をきっかけに、OPEC(石油輸出国機構)が原油価格を一気に4倍に引き上げたことで、世界中の経済に大きな影響が及びました。

日本もその例外ではなく、輸入原油価格の急騰が生産コストを押し上げ、国内の物価が急上昇しました。

1974年には、消費者物価指数が前年比で約24%も上昇し、戦後初めてのマイナス成長を記録する年となりました。

特に製造業では、原材料やエネルギーコストの増加に対応しきれず、多くの企業が減益や倒産に追い込まれました。

失業率も上昇し、家庭の生活は厳しいものとなりました。

この時期のインフレは「コストプッシュ型」と呼ばれ、需要の増加ではなくコスト上昇によって物価が上がったことが特徴です。

つまり、景気が悪化しているにもかかわらず、物価だけが上がっていくという構図でした。

その後、政府は石油の備蓄強化や省エネルギー政策を進めるとともに、企業は製造工程の見直しを迫られることとなり、日本の産業構造にも大きな影響を与えました。

このように、日本はすでにスタグフレーションを過去に経験しており、現代の状況と重なる点も多くあります。

スタグフレーションへの警戒と日本への影響と対策

メモ

・最悪のケースとは

・不況に強い資産とは

・家計への影響

・株式市場の動き

・日本の対応策

最悪のケースとは

スタグフレーションが悪化すると、経済だけでなく生活全体に深刻なダメージをもたらします。

最悪のケースでは、「物価だけが上がり続け、賃金は横ばいか減少、失業率も上昇」という三重苦が同時に進行することになります。

たとえば、食品、ガソリン、電気・ガスといった基本的な生活費が増加すれば、家計はますます圧迫されます。

貯蓄を取り崩しても生活が成り立たず、消費活動がさらに冷え込みます。

その一方で、企業は原材料コストや人件費の高騰に直面しながらも、消費の低迷によって売上が伸びません。

この状態が続けば、新規投資や雇用の縮小に踏み切らざるを得なくなります。

結果として、失業者が増加し、労働市場の不安定さが加速します。

利上げによってインフレを抑えようとすれば、企業活動がさらに縮小します。

逆に景気対策のために金利を下げると、インフレがさらに進行する恐れがあります。

最終的には、国民全体の購買力が低下し、企業の倒産や雇用喪失が連鎖的に起こることで、長期にわたる経済停滞に陥るリスクが高まります。

これがスタグフレーションの最悪のシナリオです。

不況に強い資産とは

スタグフレーションのように「物価は上がるのに景気は悪い」という状況では、資産の守り方に工夫が必要です。

一般的に、現金の価値が下がる局面では、インフレに強い資産を保有することが効果的だとされています。

金(ゴールド)

まず注目されるのが「金(ゴールド)」です。

金は世界共通で価値を認められる実物資産であり、通貨価値が下がる局面で価格が上昇しやすい特性があります。

ゴールドのに値動きからから得られる情報は?

➡︎既に不況期にある。「過去 20 年間で、金は株式を上回るパフォーマンスを示し、S& ;P 500 の +580% 増に対して +620% 増加しました。

過去 9 か月間で、金価格は公式に 1 オンスあたり 1,000 ドル以上急騰しました。」 https://t.co/ywklWyYSM0

— 🇯🇵G.A.🇺🇸 (@w5ooUoGp6OVmZvg) April 16, 2025

特に経済不安やインフレが強まる場面では、安全資産として資金が集中する傾向にあります。

不動産

次に「不動産」も比較的スタグフレーションに強い資産の一つです。

地価や家賃収入は物価とある程度連動するため、現金を持ち続けるよりも価値を保ちやすい特徴があります。

ただし、購入にはまとまった資金が必要である点には注意が必要です。

特定の株式

また、株式の中でも「生活必需品」や「エネルギー関連」など、需要が安定している業種の銘柄は注目されています。

これらの企業は物価が上がっても一定の売上を確保しやすく、インフレに強いとされます。

特定の金融商品

最後に「物価連動債(インフレ連動債)」のように、インフレ率に応じて元本や利子が調整される金融商品も選択肢となります。

これにより、実質的な利回りが維持されやすくなります。

このように考えると、スタグフレーションに備えるには「現金だけに頼らない分散投資」が基本です。

資産全体を見直し、景気後退とインフレの両方に対応できるポートフォリオを意識することが大切です。

日本の家計への影響

スタグフレーションが日本の家計に与える影響は、多方面にわたります。

つまり、手取りの収入が増えていないのに、支出だけが増えていく状態に陥りやすくなります。

たとえば、電気代やガソリン代、食品価格などが目に見えて上昇すれば、毎月の生活費は確実に増えます。

実際、2024年から2025年にかけてはこうした生活必需品の価格が高騰し、節約志向が家庭内で強まりました。

物価高騰、増税のおかげで今までできていた生活ができなくなってきた。

物価高騰で生活費は跳ね上がり、

今までどおりの仕事の仕方だと手取りが減り、

何のために働いているのか分からないいっそ仕事をせずに生活保護を受けたほうが楽なんじゃないかと考えてる

政府に◯される💀

— た~くん (@bukowski__dream) March 28, 2025

外食を減らしたり、買い物を見直したりする家庭も少なくありません。

物価が高止まりしている状況では、将来の不安から家計が消費を抑えて貯蓄に回す傾向が強くなります。

一見良いことのようにも思えますが、これが経済全体にとっては消費の冷え込みを招き、景気の停滞につながるリスクもあります。

さらに問題なのは、収入の伸びが物価上昇に追いついていない点です。

企業によっては賃上げが行われても、それが実質的な購買力の回復につながらないケースが多く見られます。

とくに中小企業や非正規雇用の割合が高い業界では、給与の上昇が限定的で、家計への負担が大きくなりやすい傾向があります。

このように、スタグフレーション下では「稼いでも生活が楽にならない」状況が続くため、家計管理の難易度が一段と上がります。

株式市場の動き

スタグフレーションの局面では、株式市場の動きも不安定になりやすい傾向があります。

インフレによって企業のコストが増加する一方、景気が停滞しているために売上や利益が伸びにくく、株価が下落しやすくなるためです。

日本の株式市場では、2024年から2025年にかけて、物価高と円安・円高の揺れが投資家心理を大きく揺さぶってきました。

2025年4月時点では円高基調に転じており、輸出関連企業には逆風となっています。

その結果、企業の業績見通しが慎重になり、株価全体の下押し要因となっています。

スタグフレーションの影響を特に受けやすいのは、コスト構造が重く、価格転嫁が難しい業種です。

例えば、製造業や小売業などでは、原材料や物流費が高騰しても商品価格に反映しきれず、利益率が圧迫されやすくなります。

これにより、当該企業の株価は軟調に推移する可能性が高くなります。

一方で、こうした環境下でも比較的安定している銘柄もあります。

生活必需品やエネルギー関連、医薬品など、景気に左右されにくい「ディフェンシブ銘柄」は注目を集めやすいです。

投資家はリスクを避けるため、こうしたセクターに資金を移動させる傾向が見られます。

また、スタグフレーション下では「金融政策の動向」も株価に大きな影響を与えます。

日銀の金利政策や金融緩和の調整は、市場にとって材料となりやすく、報道や発言ひとつで株価が乱高下することもあります。

全体として、スタグフレーション下の日本株市場は「選別の時代」に入りつつあります。

すべての銘柄が同じように動くのではなく、業績やセクターの特性によって明暗が分かれやすい状況にあると言えるでしょう。

日本の対応策

日本がスタグフレーションに直面する中で、政府や日銀が取っている対応策にはいくつかの柱があります。

その多くは、物価の高騰と景気の停滞という相反する課題を同時に乗り越えるために試行錯誤が続いている段階です。

定額減税

まず、2024年に行われた「定額減税」がその一つです。

これは家計の可処分所得を増やし、消費を後押しすることを目的とした施策で、所得税や住民税の一部を軽減する形で実施されています。

物価上昇に対する即効性は限定的ですが、短期的な生活支援として一定の効果が期待されています。

賃上げ促進策

次に、賃上げ促進策があります。

特に2024年の春闘では、33年ぶりの高水準となる賃上げが実現し、政府も企業に対して積極的な賃上げを働きかけています。

これにより、実質賃金の改善を図り、家計の購買力を高めようとしています。

ただし、中小企業では賃上げが難しいという現実もあり、格差拡大のリスクも伴います。

補助金政策

さらに、エネルギーや食料品の価格抑制を狙った「補助金政策」も続いています。

電気代やガソリン代への補助を通じて、国民生活への直接的なインフレの影響を軽減しようという試みです。

しかし、これは財政負担が大きく、長期的には持続可能性に課題が残ります。

日銀の金融政策

加えて、日銀の金融政策も重要な役割を果たしています。

2025年4月現在は、急激な利上げによる景気冷え込みを避けるため、慎重な金利調整が行われています。

🔹 日本関連

•日銀金融政策決定会合(4/30~5/1):据え置き見通しだが、「展望レポート」の内容に注目。

•植田総裁の会見(5/1):市場への影響力が高く、為替・金利動向の鍵に。— 現役PBバンカーマーケットの翻訳者 ✍️ (@PBbank23) April 24, 2025

円安から円高へと転じたタイミングでの対応も、為替安定化を図るうえで注視されるポイントです。

このように、日本のスタグフレーション対策は「家計支援」「賃上げ」「補助金」「金融政策」の4本柱で進められています。

ただし、それぞれに限界や副作用があるため、今後も柔軟かつ長期的な視点での対策が求められます。

スタグフレーション下の日本の現状と課題を総括する

-

景気が停滞する中で物価上昇が続くという典型的な状況にある

-

実質GDP成長率が3四半期連続で低迷している

-

エネルギーや食料品の価格が高止まりしている

-

実質賃金の伸びが物価の上昇に追いついていない

-

消費の低迷が企業活動にも悪影響を及ぼしている

-

円高により輸入コストは緩和されつつあるが、物価全体は下がりにくい

-

中小企業では賃上げが進まず雇用抑制の動きが見られる

-

国内の高コスト構造が経済の足かせになっている

-

政府の定額減税や給付金などの家計支援策が展開されている

-

賃上げ促進策により大企業を中心に給与水準が上昇傾向にある

-

補助金政策によりガソリンや電気代の負担軽減が図られている

-

金融政策は慎重に調整されており、急激な金利変動は避けられている

-

株式市場は業種によって明暗が分かれる選別の時代に入っている

-

家計では可処分所得が圧迫され、節約志向が高まっている

-

複数の経済構造的要因が同時に作用する複雑な現象である