近年、「バーゼル3」という言葉を耳にする機会が増えました。

多くの方が「バーゼル3わかりやすく教えてほしい」と感じていらっしゃるのではないでしょうか。

バーゼル規制の目的は何ですか、そしてバーゼル規制の3つの柱とは何か、自己資本比率の考え方を解説しながら、リスクウェイト一覧とその影響、対象金融機関はどこか、そして銀行への影響を理解できるようにご説明します。

また、バーゼル3最終化とはどのようなものなのか、日本における適用時期はいつなのか、特に地銀や農林中金への影響といった、バーゼル3が銀行に与える影響についても詳しく解説していきます。

この記事を読むことで「バーゼル 3 わかり やすく」と検索した読者が具体的に何について理解を深められるか

※この記事で分かること

ポイント

- バーゼル規制の歴史と基本概念

- 銀行の自己資本比率規制の仕組み

- バーゼル3の最終化が日本の金融機関に与える具体的な影響

- 金融規制が金融システムに果たす役割

この記事の目次

バーゼル3をわかりやすく解説:金融規制の基礎

メモ

- バーゼル規制の目的は何ですか?

- バーゼル規制の3つの柱とは?

- 自己資本比率の考え方を解説

- リスクウェイト一覧とその影響

- 対象金融機関はどこか?

バーゼル規制の目的は何ですか?

例えば、2000年代後半に発生したリーマンショックのような大規模な金融危機は、銀行の脆弱な自己資本構造やリスク管理の不備が一因とされていました。

そこで、このような事態を二度と起こさないために、国際的に事業を展開する大手銀行に対して、自己資本の強化やリスク管理の厳格化を求める統一基準が策定されたのです。

繰り返しになりますが、この規制は個々の銀行の破綻が金融システム全体に波及する「システミックリスク」を抑制し、預金者保護と金融市場の信頼維持を図ることを目指しています。

金融機関が海外でビジネスを展開する際、国ごとに異なる規制があると、その違いを調べる手間が生じます。

加えて、規制が緩やかな国に有利な条件が生まれる可能性も出てきます。

そこで、最低限共通のルールを設けることで、国際的なビジネスの基盤を構築していると言えます。

バーゼル規制の3つの柱とは?

バーゼル規制は、主に以下の「3つの柱」によって構成されています。

第一の柱:最低所要自己資本比率規制

この柱は、銀行が保有すべき自己資本の最低水準を定めています。

具体的には、銀行の自己資本をリスクの大きさに応じて調整した資産(リスクアセット)で割った自己資本比率が、一定の割合以上であることを義務付けています。

例えば、バーゼルIでは8%以上と定められました。

銀行が抱える様々なリスク(信用リスク、市場リスク、オペレーショナルリスクなど)を適切に計測し、それに見合った自己資本を確保することで、予期せぬ損失に耐えうる体制を構築させることが目的です。

第二の柱:自己管理と監督上の検証

銀行は、自己資本の水準やリスク管理態勢を自ら評価し、経営に必要な自己資本額を検討することが求められます。

同時に、金融当局は銀行の自己評価の妥当性を検証し、必要に応じて追加的な自己資本の積み増しを求めることができます。

これは、第一の柱で捉えきれないリスク(例えば、金利変動リスクや集中リスクなど)にも対応できるよう、監督当局が個別銀行の実情に合わせて柔軟に規制を適用することを可能にしています。

第三の柱:市場規律

この柱は、銀行に対して財務情報やリスク管理に関する情報を市場に開示することを義務付けています。

透明性の高い情報開示を促すことで、投資家や預金者などの市場参加者が銀行の健全性を評価し、その評価が銀行の行動に影響を与えることを目指します。

これにより、市場の監視を通じて銀行の過度なリスクテイクを抑制し、健全な経営を促進する効果が期待されています。

自己資本比率の考え方を解説

自己資本比率とは、銀行がどれだけの自己資本を保有しているかを示す指標で、経営の健全性を示す重要な尺度です。

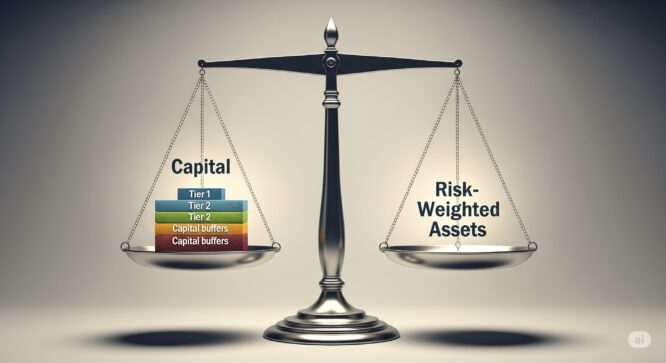

バーゼル規制では、自己資本を総資本ではなく「リスクアセット」で割った値が自己資本比率とされています。

つまり、銀行が保有する資産の種類やリスクの大きさに応じて、必要な自己資本の額を調整する考え方です。

例えば、安全性の高い国債と、リスクの高い企業への融資では、同じ金額でもリスクアセットの計算は異なります。

これにより、より実態に即した自己資本比率を求めることが可能になるのです。

バーゼル規制では、自己資本を「Tier1(中核的自己資本)」と「Tier2(補完的自己資本)」に分類しています。

Tier1には普通株式や内部留保など、特に損失吸収力が高い資本が含まれ、Tier2には期限付き劣後債や一般貸倒引当金などが含まれます。

バーゼル3では、銀行が単に多くの自己資本を持つだけでなく、破綻時の損失吸収力や資本の再構築能力を高めることを重視しており、Tier1の中でも特に損失吸収力が高い「普通株式等Tier1(CET1)」の割合を高めることが求められています。

リスクウェイト一覧とその影響

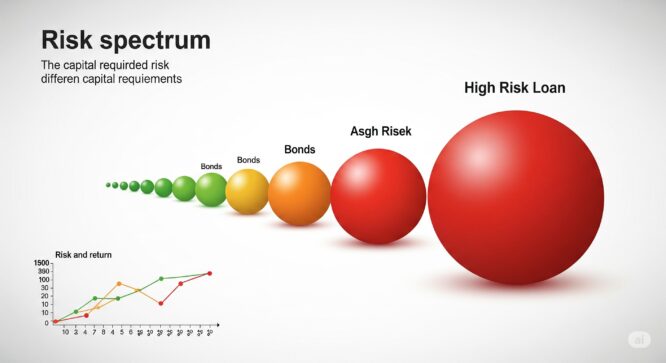

リスクウェイトは、自己資本比率を計算する際の分母となるリスクアセットを算出するために、各資産にかけられる重み付けのことです。

例えば、以下のようなリスクウェイトが適用されます。

(上記はあくまで一般的な例であり、実際の規制ではさらに詳細な分類とウェイトが存在します。)

リスクウェイトが高い資産を多く保有する銀行は、より多くの自己資本を積む必要があります。

例えば、企業向け融資が多い銀行は、国債を多く保有する銀行よりも高い自己資本が求められる傾向にあります。

これは、銀行がよりリスクの高い資産に投資する際に、それに見合った自己資本の確保を促すことで、健全な経営を維持させるための措置です。

もし、リスクウェイトを考慮しないと、銀行はリスクの高い資産を保有しても自己資本比率が変わらないため、よりリスクを取るインセンティブが生まれてしまう可能性があります。

対象金融機関はどこか?

バーゼル規制は、もともと国際的に事業を展開する大手銀行を主な対象として策定されました。

日本においては、海外に営業拠点を持つ銀行は「国際統一基準行」としてバーゼル規制が直接適用されます。

これには、メガバンクや大手信託銀行などが含まれます。

一方で、海外に営業拠点を持たない銀行や信用金庫など、主に国内で事業を行う金融機関には、バーゼル規制をベースに作られた「国内基準」が適用されます。

国内基準行に対してもバーゼル規制と整合的な規制が課されていますが、国際統一基準行に比べて自己資本比率の最低水準が緩やかに設定されている場合があります。

しかし、後述の通り、バーゼル3の最終化では、国内基準行にも新たな影響が及ぶことになります。

また、大手の証券会社(投資銀行)についても、金融商品取引法上の「最終指定親会社」としてバーゼル規制が適用されています。

バーゼル3の最終化をわかりやすく学ぶ

メモ

- バーゼル3最終化とは

- 日本における適用時期

- 地銀や農林中金への影響

- バーゼル3が銀行に与える影響

バーゼル3の最終化とは

バーゼル3最終化とは、2000年代後半の世界的な金融危機(リーマンショックなど)をきっかけに導入されたバーゼル3規制を、より実効性の高いものにするための最終的な合意のことです。

2017年12月にバーゼル銀行監督委員会で最終合意に達しました。

この最終化では、主に以下の点が変更されました。

- 信用リスクに関する標準的手法および内部格付け手法の見直し:これまでのリスク計測方法にばらつきがあったため、より精緻で比較可能な計測方法が導入されました。特に、銀行が内部モデルを使ってリスクを計測する場合でも、一定の基準が設けられ、リスクアセットの過小評価を防ぐ仕組みが強化されています。

- マーケットリスク相当額の見直し:市場リスクの計測方法もより厳格化されました。例えば、従来のVaR(Value at Risk)方式から、よりテールリスク(発生確率は低いが、発生すると壊滅的な損害をもたらすリスク)を捕捉しやすい期待ショートフォール(Expected Shortfall)方式への移行などが含まれます。

- オペレーショナルリスク相当額の見直し:オペレーショナルリスクの計測手法が標準的手法に一本化されました。これにより、各銀行のオペレーショナルリスクの計算方法に透明性が増し、比較可能性が高まることが期待されています。また、過去の損失データを活用した計測が導入されています。

これらの見直しは、バーゼル2において各銀行の裁量に委ねられていたリスク計測手法に、より簡便性、比較可能性、そしてリスク感応度を確保することを目指しています。

日本における適用時期

しかし、日本における具体的な適用時期は、新型コロナウイルスの影響なども考慮され、当初の予定から後ろ倒しになりました。

現在のところ、国際統一基準行(モデル手法採用行を含む)は2024年3月末から、国内基準行(モデル手法非採用行)は2025年3月末からの適用が段階的に予定されています。

ただし、金融機関によっては、自主的な判断に基づいて早期適用を行うことも可能です。

実際に、2023年3月31日からは、一部の系統中央金融機関や地域金融機関において最終規制の早期適用が始まっています。

そのため、多くのモデル手法採用行では、すでに計測態勢の構築が進み、現在は内部監査を含む検証が行われている状況です。

地銀や農林中金への影響

バーゼル3の最終化は、国際統一基準行だけでなく、国内基準を採用している地方銀行(地銀)や信用金庫、さらには農林中央金庫などの協同組織金融機関にも大きな影響を及ぼします。

しかし、今回の最終化によって、信用リスクやオペレーショナルリスクの計算方法が見直され、リスクアセットの算出がより厳格化されます。

これまでのところ、これらの機関が抱える与信ポートフォリオや業務特性に応じた影響を詳細に分析し、必要な対応を進めている状況です。

例えば、新しいリスクドライバーの導入により、これまで収集していなかったデータの取得が必要になるケースもあります。

また、オペレーショナルリスクの計測手法が一本化されたことで、内部損失データの収集態勢の構築が重要になります。

各金融機関は、システムの改修やデータ基盤の整備、さらにはリスク管理体制の強化が求められるため、相応のコストと準備期間を要することになります。

地域金融機関の多くが地域経済の重要な担い手であることから、これらの規制強化が地域への貸出に与える影響も注視されています。

バーゼル3が銀行に与える影響

バーゼル3が銀行に与える影響は多岐にわたりますが、大きく分けて以下の点が挙げられます。

まず、自己資本の質の向上と量の強化が求められるため、銀行はより安定的な資金調達手段である普通株式などの自己資本を積み増す必要が生じます。

これは、銀行の財務健全性を高める一方で、資本コストの増加につながる可能性も否定できません。

次に、レバレッジ規制や流動性規制の導入により、銀行の過度なリスクテイクが抑制されます。

レバレッジ比率(Tier1資本を総エクスポージャーで割ったもの)は常に3%以上が要求され、これにより自己資本比率だけでは捉えきれないレバレッジリスクを抑制します。

また、流動性カバレッジ比率(短期的な資金流出に耐えうる高流動性資産の保有を義務付けるもの)や安定調達比率(長期的な資金調達の安定性を確保するもの)といった指標が導入され、急な資金引き出し需要への対応力強化が図られています。

これにより、銀行はより堅牢な資金繰り体制を構築することが求められます。

例えば、リスクの高い取引や収益性の低い業務を見直したり、より効率的な資本配分を追求したりするなど、経営戦略の転換を迫られるケースもあります。

しかし、これらの規制強化は、金融システム全体の安定性を高め、将来的な金融危機の発生リスクを低減させるという長期的なメリットをもたらします。

結果として、銀行がより安定的な経営基盤を築き、経済活動への貢献を継続できるようになることが期待されています。

バーゼル3をわかりやすく理解するためのまとめ

- バーゼル3は、世界的な金融危機の再発防止を目的とした国際的な金融規制

- 自己資本の強化やリスク管理の厳格化を求める統一基準

- バーゼル規制は第一の柱(最低所要自己資本比率)、第二の柱(自己管理と監督上の検証)、第三の柱(市場規律)で構成

- 自己資本比率は自己資本をリスクアセットで割って算出され、損失吸収力が重視される

- リスクウェイトは各資産のリスクに応じて重み付けされ、自己資本要件に影響

- 国際統一基準行と国内基準行の双方に適用される

- 規制強化は銀行の経営戦略やリスク管理体制に大きな影響を与える

- バーゼル3最終化により、リスク計測手法がより精緻化され、比較可能性が向上

- 日本における適用時期は国際統一基準行が2024年3月末から、国内基準行が2025年3月末から

- 地銀や農林中金といった国内基準行にも、データ収集やシステム改修などの対応が求められる

- レバレッジ規制や流動性規制の導入により、銀行の資金繰り体制がより強固になる

- 規制強化は一時的なコスト増を伴うが、金融システム全体の安定に寄与

- 銀行は資本コスト増加やビジネスモデルの見直しを検討する必要がある

- 最終化は金融市場の透明性を高め、市場規律を強化する効果がある

- バーゼル3は金融機関がより堅牢な経営基盤を築くための重要な枠組み